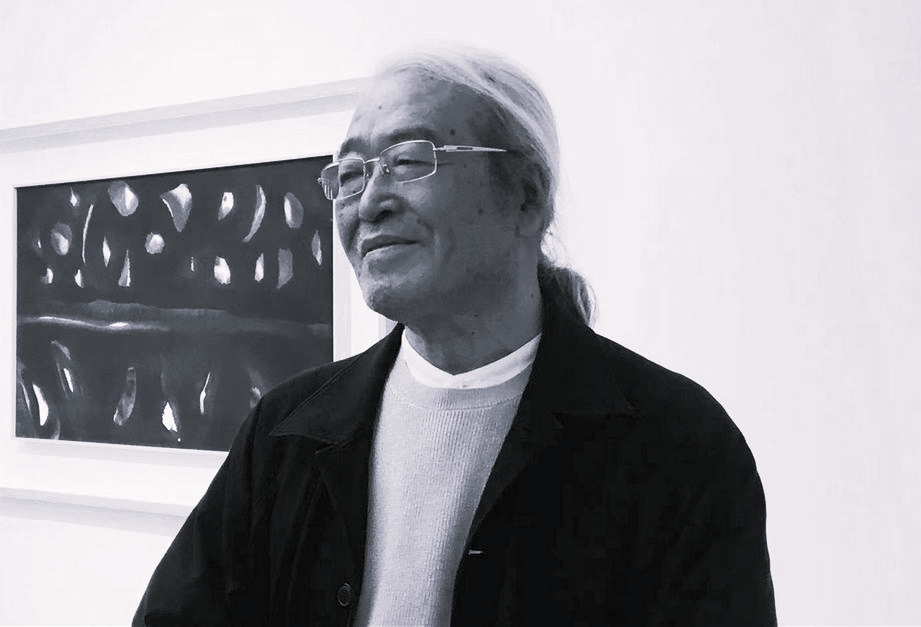

2025年9月1日早7点20,当代美术批评家、画家、诗人、艺术家、清华大学美术学院教授岛子因病于北京逝世,享年69岁。

6月初,岛子不幸罹患白血病,在北京接受治疗。8月27日,因病情急剧恶化,白细胞数值飙升,血样持续不足,并出现了多脏器功能衰竭,在ICU病房抢救。第二天28日,有爱心基督徒发布公开信紧急呼吁为岛子献血。9月1日早,岛子因病逝世。

岛子朋友圈于9月1日发布讣告:“亲爱的岛子老师今早睡梦中平和离世,蒙召归主,歇了地上的劳苦。”

艺术评论家郝青松几个月前曾与岛子对话,他称岛子在讲述自己的病情时非常平静,也在积极配合治疗,并说:“老师的学生、朋友都经常去看他,他非常喜乐,也能够平静面对病情。最近一周,他还会和医生说:‘谢谢你们。’这让医生也很感动。”

“昨天从ICU传来岛子老师最后写下的文字,”因病情严重,他的字迹有些潦草,经过郝青松等人的辨认,大概意思是“原谅病重,近来打扰你们”。郝青松说:“这些字应该是他写给医生的。他到这个时候,想到的都是对别人的抱歉和爱。”

岛子的生平

岛子,原名王敏,著名基督徒艺术家、画家、诗人、当代美术评论家,现为中华美学学会会员,国际美学学会会员,中国美术批评家年会学术委员、清华大学美术学院教授、香港中文大学客座教授。1956年11月26日生于青岛市,先后毕业于西北大学、北京师范大学,获文学学士、文艺学硕士学位,从事美术学教学、视觉艺术研究、艺术批评及诗歌写作,并策划艺术展览。曾任西安市文联《长安》文艺月刊副主编,四川美术学院教授、美术学系主任,重庆市文艺评论家协会副主席。

他出版的作品有《岛子实验诗选》、《美国自白派诗选》、《中国当代油画研究:观念变形记》、《建筑新范式:后现代主义语言》等。

在上世纪80年代,岛子以“玄学派”风格的诗歌崭露头角,上世纪90年代转向艺术史研究,其诗歌与艺术理论在国内外均具影响力,曾获国际诗歌奖项。

2000年后开始进行“圣水墨”的创作,将其对基督信仰的理解与中国传统水墨艺术结合,创作出许多优秀作品。2015年他的作品《上帝与黄金》获得第20届德国米苏尔基金艺术创作奖,是将中国传统水墨大写意手法与基督精神融合的创新之作。作品被印刷和制作成三千多件巨幅幕布,于五旬大斋期悬挂于德语国家及欧洲三千多个教堂的祭坛,用以祷思冥想。这件作品在德国获得了巨大的反响和关注,产生了重要的社会和艺术意义。

岛子以基督教内涵注入水墨的艺术实践,在当代艺术批评和创作中独树一帜。他的“圣水墨”通过挖掘灵性的根本,唤醒和激发了中国笔墨画的生命能量和精神潜力,并在当代处境化生存现实中追寻传统水墨的现代转型,参与到当代精神生活的构建中。

岛子认为自己的创作是乘法,这是一种本质与本质的对白,也是对理念与信仰的一种塑造。他认为,自己作品最大的特色就是开创了一种新型的艺术表现力与叙事手法,他也多次强调,“圣水墨”不是宗教艺术,而是精神性艺术,更多指向具有终极价值导向的精神。

岛子也曾谈到他近年来研究的内容是关于基督教艺术的促进化,就是跟我们的现实、经验、历史的关联(Connect),他认为只有这样人们才能够更能从基督教艺术中感受到一种现实性、真实性。

岛子之圣水墨——当代艺术灵性“荒芜的微光”

艺术评论家郝青松曾评价岛子的画说:“岛子之‘圣水墨’,仿佛在历史的缝隙中适时插入了一根光楔,对当代艺术颇具启示。岛子以基督精神注入水墨艺术,名之为‘圣水墨’,深入世界本源,彰显了水墨作为精神性艺术的神圣意义。‘圣水墨’强调灵性之于人性的根本,唤醒和激发了笔墨在终极意义上的生命能量和精神潜力,并以此观照当代生存处境,推动水墨的现代转型,构建当代精神世界的完整性。……岛子“圣水墨”带给中国艺术界的启示是超越性的,为文人画、新中国画、新文人画、实验水墨以及新水墨所未见。”

著名艺术家丁方曾在画展“岛子——不断重临的开端”发言表示,岛子的艺术是当代中国一个独特的现象,“他坚持自己的精神追求与内心表白”,“是普世诗学与神学美学的结合体”。而岛子的信仰“不应简单归类于西方基督教,它植根于古代东方大地,背后有一种雄厚博大的力量作支撑,由使徒、教父时代为表征” 。其艺术语言“底蕴深厚,成功地将中国水墨传统技法转换为神学美学的诗性书写” 。

著名画家和文艺评论家陈丹青也曾对岛子水墨中国的许多意象式的表达给予关注和赞赏。他说到:“太阳、头颅、海、烛,还有种种形变的翅膀……那是岛子偏爱的意象、还是主题?”接着,他谈到这些意象表达的背后有圣经的影响,“这时,圣经隐现了。圣经,绝非仅仅指向宗教,而是艺术家恒久的资源:词语的、想象的、有所指归的、没有界域的、穿越时间……那是一条找不到出路之后的路,而圣经非常‘具象’。当岛子忽然在诗外获得绘画的应许(眼看自己实现第一幅画,他想必狂喜),圣经立即应许了他,令他寻获了另一个自己。”

半马人画廊评价岛子为“荒芜的微光”,说:“他的画布不是艳俗的艳色,也不是消费化的符号,而是一张宣纸。在宣纸上,他画十字架、圣杯、荆冠、天使。在一个资本与世俗逻辑笼罩的时代,这几乎是‘异端行为’……他要对抗的是信仰的缺席。岛子既不借助政治隐喻,也不依赖集体伤痕,他转身投入‘上帝的奥秘’。在他的作品里,政治与历史退居幕后,留下的只有灵性与救赎的对话。这种选择让岛子变得孤立。在一个‘无神’的艺术体系里,谈论圣水墨几乎是一种自我边缘化。他拒绝市场游戏,拒绝观念的时髦包装,却执拗地在宣纸上为上帝作证。”

“他的水墨画不是‘文人画’的延续,也不是‘当代水墨’的市场衍生,而是一种‘圣艺术’的实验。……他把基督教的符号本土化,让它们与中国的写意传统相互呼应……他直言:‘没有灵性的艺术只能是空壳。’……他的圣水墨,不是装饰,不是商品,而是一种精神的拷问。他逼迫观者去面对信仰与怀疑、救赎与荒芜,在废墟中是否仍可能重建意义。”

“他把自己放逐在艺术体系的边缘,却在那里点燃一簇微光。这簇光不是救赎的许诺,而是一种冷峻的见证。它见证了当代艺术的灵性荒芜,也见证了某种可能的重生。岛子是废墟上的见证者,他让我们看到艺术不仅可以是语言、社会学观念,它也可以是一种与上帝的对话。岛子提醒我们,真正的艺术不是装饰品,而是灵魂的证词;在废墟上作证,比在殿堂里歌唱更勇敢。信仰并非逃离现实,而是对现实最深的承担,而岛子正是用宣纸和笔墨为灵魂留下印记的孤独见证者。”

艺术界和基督徒对岛子的悼念

岛子的逝世引起了艺术界人士以及基督徒的悼念,大家纷纷表示对岛子逝去感到突然和惋惜,祈愿他蒙恩安息。

中国美术批评家年会称:“岛子先生的逝世是中国美术批评家年会的重大损失,也是中国美术界的重大损失。中国美术批评家年会全体委员集体悼念岛子先生!愿岛子天堂安息!”

知名艺术评论家贾方舟回忆说:“还记得8月初邱敏来上苑探望她的导师岛子先生,晚上我们一起聚餐,他还好好的,胃口也不错。没想到这么快就走了,感到人生好悲凉……岛子先生多年潜心研究艺术,在教学上也卓有成效,现在的青年批评家好多都是他的学生,为他的离去深感痛心,愿岛子先生一路走好!”

苏教授悼念说:“他的作品水平很高!国际化水平!美协院校没法媲美。悼念主里先辈主联系,天家再会。愿岛子老师的家人们都平安。”

一位基督徒群友橄榄(网名)称自己在岛子去世前一天直到很晚还在回味岛子的作品,称岛子是“荒芜中的微光”,并惋惜岛子的逝世,说:“多么希望能奇迹出现,他可以再多一些灵性作品的创作,没想到,他这么快就走了。”

多名基督徒群友还表示哀悼:“愿岛子安息!”“上帝怜悯他”“安息主怀”……

基督徒剧作家姜原来向岛子的家人表达了安慰之情说:“岛子老师归回天家,为他的灵魂深深祈祷,也向你们深深致意。我在讲课会继续向大家推荐岛子老师了不起的创作,尤其是圣像画。他的这些作品已经深深嵌入许多教会之中,必传之永久,主必纪念他的奉献。愿上帝亲自安慰托住你们。”

艺术评论家郝青松讲述了岛子人生的最后一段路程,称他在面对病情和死亡时是非常平静的,并说:“他这一生也是如这一刻一样从容不迫。我们知道他这一生经历过很多很多的事情,真的非常坎坷,但是他无论怎样都是可以从容不迫。就像雅各当年面对埃及法老所说:‘我平生的年日又少又苦’,但还是非常平静地给法老祝福。他这一生就是如此。”

“他是一位卓有成就的诗人,”郝青松在评价岛子时说:“也是一位非常重要的艺术批评家,又是一位基督教艺术的领袖和倡导者。他自己在圣水墨的概念和宣言下,创作了非常出色的基督教艺术。他还用几十年的时间教导学生,在中国艺术批评界几乎有一半的青年批评家出自他的名下。”

“最重要的是,最重要的是,他相信了这位上帝,也改变了他的一生,用他的生命在艺术这条路上去做见证,影响到很多很多很多人。我是跟着他读博士,然后(和他)一起来推动基督教艺术的发展,也做过很多的展览,也做到港澳和海外。” 郝青松继续强调说。

“这个时刻,是所有人都要面对的吧。我想老师他是有准备的,他走的时候非常从容,很平和,也没有痛苦,在睡梦中走了。我们也会继承他的道路,像他一样活出美好的生命。”

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

基督时报特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“基督时报”的文章权归基督时报所有。未经基督时报授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话 (021-6224 3972) 或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(ChTimes)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。